要約

■ 間違いだと知っている

・ 賢い人ほど愚痴を言わないのはなぜか? 自分の言っているその愚痴が間違いだからということが分かっているからです。

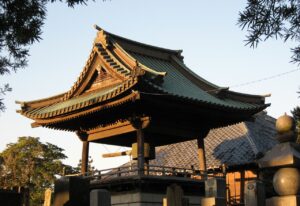

・ 愚痴を言うとは今日では不平不満をまき散らしたり、自分の感情を吐き出すことを「愚痴を言う」と使います。この「愚痴」というのは、もともと仏教の言葉で「心」のこと。「愚痴の心」といい、言葉じゃなく心のことをいいます。

・ どんな心かというと、他人を恨んだり、憎んだり、ねたんだりする心のこと。今日、日本人が「愚痴を言う」というときに使う愚痴というのは、恨み、憎しみ、ねたみの心が口に出てくるのを「愚痴」と使っています。

・ この心のことをお釈迦さまは「愚」というのは愚か「痴」もアホという意味だから「愚痴」とはバカ、アホの心だといいました。

・ なぜ、他人を恨んだり、憎んだりする心をバカだと言われるのかというと「因果の道理」を認めない心だからです。因果の道理とは原因と結果の法則ということ。道理とはいつでもどこでも変わらない宇宙の真理のこと。

・ 私の身の上に起きる一切の結果・運命は自分のまいたタネによって起きるんですよと教えられたのが、「因果の道理」

・ 善因善果 善い行いをすれば善い結果(運命)

・ 悪因悪果 悪い行いをすれば悪い結果(運命)

・ 自因自果 善いのも悪いのも自分の受ける一切の運命は自分のまいた行いによって起こる

・ 因果の道理が分かることを仏教では「智慧」という。アイツがあんなことをやったから、アイツがあんなことを言ったから俺はこんなめにあったと思うことは仏教では「迷いの心」であると教えられる。

・ 「他因自果」とはアイツのせいでと思う心だが、どんなときに起きるかというと、自分に悪い結果が起きたときに思う心。自分に善い結果がきたときは「自因自果」だと思える。

◇ 仏教では賢い人というのは「因果の道理」が分かる人、愚かな人は「因果の道理」が分からない人。

■ 我慢するのはよくない

・ よく愚痴を言わないと体に悪いストレスをため込むとよくないから、不平や不満はどんどん口にしないと苦しくなるという人がいる。

・ それは確かにその通りで怒りや不平不満を出さないようにすると苦しい。愚痴を言わないというのは、ため込むということではなくアイツのせいだコイツのせいだと思っているその思いが、間違っていると思えればため込まなくなる。

◇ 私たちの心は、美しい言葉を口にする人、不平不満や悪口を口にする人、どちらも多大な影響を受け続ける。心というのは言葉によって影響されるから前向きな明るい言葉を使っていきたい。

■ 言っても得することがない

・ 賢い人が愚痴を言わないのは、言っても得することがないとわかっているから。

・ 私たちは、ときに愚痴の聞き役になることがある。愚痴に共感しながら聞くものの、聞かされているときに嫌な気持ちになることがある。

・ 会社で評価されないと愚痴を言われても、それって本当に頑張っているのか、と思うことがある。自分の不努力を棚に上げて、評価されている他人の努力は認めないことは愚かだなと思うことがある。

感想

賢い人というのは因果の道理がわかっている人のことをいう。自分の身に悪い結果がきたときに、アイツのせいだと思うことは間違った思いだと仏教では教えられる。自分にとってよくないことが起きたとき、誰かのせいにしてしまうことはよくある。なかなか自分のまいたタネまきが悪かったとは思えない。

しかし、仏教を聞いて因果の道理を知れば、自分の考えは間違っていたとただされる。自分の行いを反省する気持ちになれる。

仏教は一度聞いたら終わりではなく、継続して聞き続けることが大事なことだと思った。仏教を学び続けることで、我が身を振り返ることができるからだ。

コメント