Blu-ray

映画予告

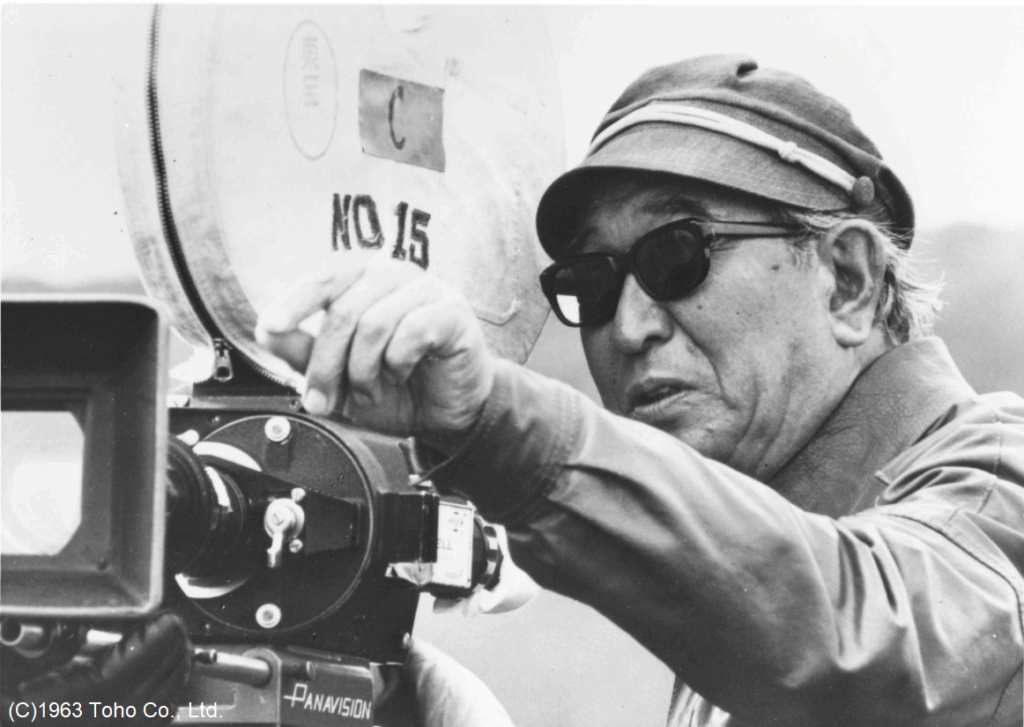

映画監督 黒澤明

1910年3月23日、東京府荏原群大井町(現在の東京都品川区東大井3丁目25番地付近)に生まれる。父・勇(45歳)、母・シマ(40歳)の間の四男四女の末っ子である。1936年PCL入社。矢倉茂監督「処女花園」、山本嘉次郎監督「エノケンの千万長者」、伏水修監督「東京ラブソディ」でサード助監督をつとめる。1943年3月25日、「姿三四郎」でデビュー、1952年3月21日、「羅生門」が第24回アカデミー賞特別賞(最優秀外国語映画賞)を受賞。1954年6月、「生きる」がベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞、同年9月、「七人の侍」がヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞等、その後も数多くの名作を発表した。

感想

平安時代、羅生門の下で雨宿りをする下男相手に、旅法師と柿売りが奇妙な話を始める。京の都で悪名高き盗賊多襄丸が山中で侍夫婦の妻を襲い、夫を殺害したという。だが、検非違吏による調査が始まると、多襄丸と妻の証言はまったく異なっていた。

多襄丸、侍夫婦の妻、巫女(侍夫婦の夫)、柿売りが同じ出来事を体験したはずなのに、それぞれが違うことを話す。いったい誰の話が真実で信じることができるのか。それぞれが自分の都合よく話を捻じ曲げているだけなのか。

人に信用してもらうことは難しい。長年付き合いのある人ならば、信用することはできるかもしれないが出会って間もない人のことをどうして信用できるか。

仏教ではすべての人間を煩悩具足の凡夫という。煩悩100%でできているのが人間。自分の都合しか考えない我利我利亡者と教えられます。

羅生門で描かれるストーリーは特別なことではなく、人間が誰しも持っている心の罪悪を表したものだといえます。だから現実世界でも自分はそんな嘘をしないといいきれないし、縁がきたら誰てもやってしまうと思います。

本作は仏教の教えを学んだ後にみると、また違った視点でストーリーをみることができます。

関連映画

コメント